Suzanne Kite

Hél čhaŋkú kiŋ ȟpáye (There lies the road),

juin - novembre 2023

Vernissage : 22 juin 2023, 17h à 19h

Suzanne Kite, 2021, Hél čhaŋkú kiŋ ȟpáye (There lies the road), 2021, documentation audio et peinture sur verre, 80" x 80" (chaque panneau), traçage de fenêtre par 2 Lettreurs, image courtoisie de l'artiste

Description de l'exposition

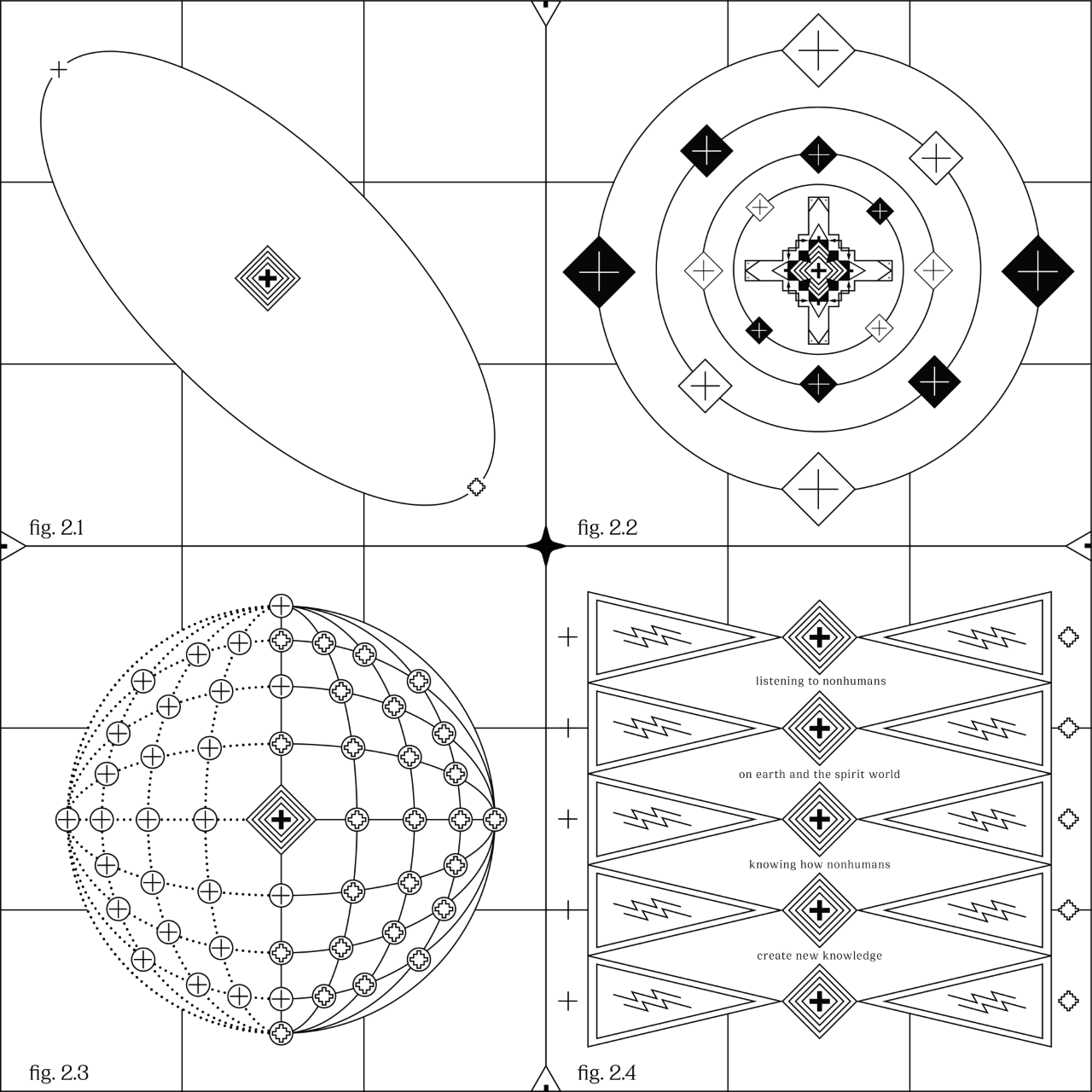

La galerie FOFA a le plaisir de présenter une installation d'art public temporaire de Suzanne Kite sur les fenêtres adjacentes à galerie et accessible depuis le couloir du bâtiment EV. L'œuvre comprend un son ambiant et des graphiques peints à la main tirés de la recherche de la thèse de doctorat de Kite. Les graphiques ont été réalisés en collaboration avec Bobby Joe Smith III.

Dans les ontologies Lakȟóta, les matériaux tels que les métaux, les roches et les minéraux sont capables de volition et de parenté avec les êtres humains. De ce point de vue, Kite crée des nouveaux espaces de rencontre avec l'intelligence artificielle, en élaborant des méthodologies innovantes pour aborder les relations humaines et non-humaines d'une manière éthique. Cette approche appelle à repenser le statut ontologique de chaque élément qui compose et crée l'intelligence artificielle depuis les ressources terrestres exploitées pour la technologie jusqu'aux œuvres d'art qui finissent par les utiliser. En apportant des épistémologies autochtones aux questions de l'IA, le travail de Kite en tant que chercheuse et artiste développe des cadres conceptuels et des protocoles par lesquels nous pouvons concevoir des relations élargies avec la technologie computationnelle non-humaine et l'IA pour leur faire une place dans notre avenir collectif.

Le travail présenté à la galerie FOFA fait partie d'une investigation plus profonde englobant de multiples méthodologies de recherche et de collaboration telles que la performance, l'art sonore et la pratique de l'art visuel, qui sont examinées et résumées dans une thèse de doctorat soumise à l'Université Concordia en 2023. Intitulée Hél čhaŋkú kiŋ ȟpáye (There lies the road) : How to Make Art in a Good Way, Dr. Kite reconnaît la synergie collaborative inhérente à ce corpus complexe. Elle explique ce qui suit dans son résumé : « Ce projet est mené en collaboration avec les communautés Lakȟóta de la diaspora, la communauté Oglála Lakȟóta de la réserve de Pine Ridge et les communautés indigènes de la diaspora à l'échelle internationale. Grâce à ces collaborations, cette thèse a donné lieu à des enregistrements, des installations, des performances et des documents écrits qui examinent nos relations actuelles et futures avec les non-humains, avec une attention particulière pour la technologie numérique en général et l'IA en particulier, tout en articulant des processus éthiques qui définissent qui et quoi est en relation. »

La thèse de Suzanne Kite est disponible ICI

Cette installation in situ a été peinte à la main sur les fenêtres de la cour par @2Lettreurs

Composition Musicale

Kite a invité des musiciens à enregistrer des improvisations en utilisant trois supports comme "partition" : une animation d'une pierre d'agate, Imákȟaheye (méthode), et un fichier audio d'elle chantant une chanson Íŋyaŋ (pierre) entendue dans l'Inípi (cérémonie de la hutte de sudation). Les improvisations des musiciens invités ont été connectées et légèrement arrangées ou ajustées. Les instrumentistes étaient : Robbie Wing - banjo, Jackie Urlik - harp, Eyvind Kang - viola, Devin Ronneberg - synthesizer, Warren Realrider - noise, Matthew Allen - vibraphone, Cochomea - saxophone.

Plus d'informations sur l'ensemble musical et le contexte d'exposition passée ICI

À propos de l'artiste

Kite alias Dr. Suzanne Kite est une artiste de performance, d’arts visuels et une compositrice Oglála Lakȟóta qui a grandi en Californie du Sud. Elle est titulaire d'une licence en composition musicale de CalArts et d'une maîtrise en composition musicale de la Milton Avery Graduate School du Bard College. La recherche et la pratique de Kite portent sur les ontologies de Lakȟóta contemporaines par le biais de la recherche-création, des médias informatiques et de la performance souvent en collaboration avec des membres de sa famille et de sa communauté.